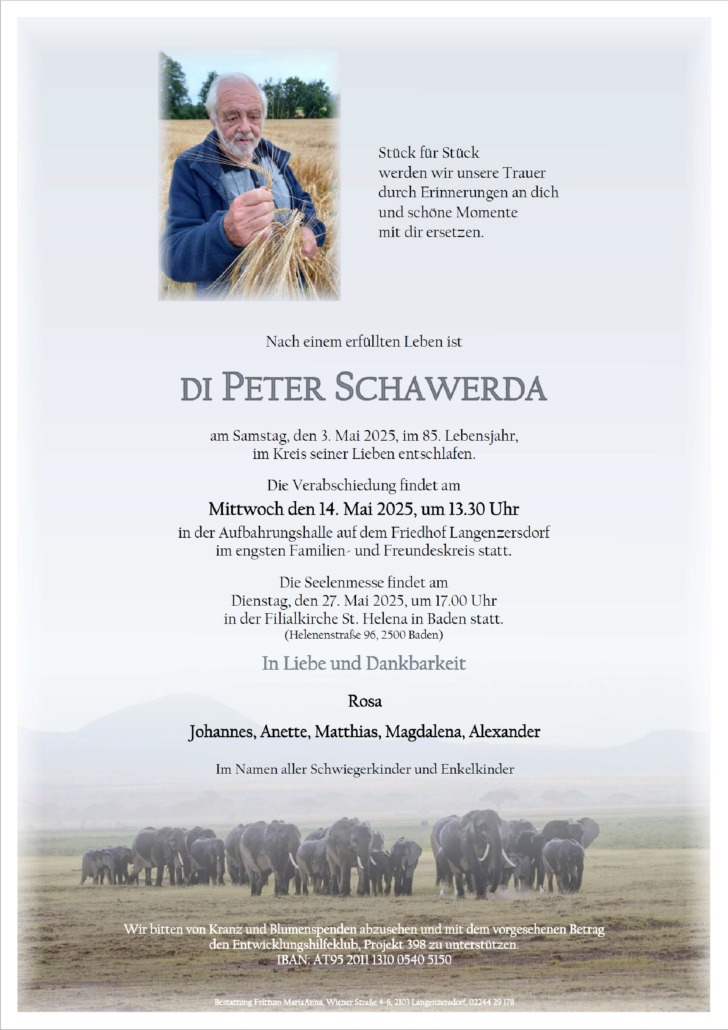

Holger Magel, Präsident des UN-Habitat Professionals Forum

Ressourcenreich(er) ländlicher Raum.

Plädoyer für ein nachhaltiges Landmanagement und eine aktive Bürgergesellschaft

Zukunftsraum oder unerfüllter Zukunftstraum?

Blaise Pascal hat einmal gesagt: „Nur weil wir die Gegenwart nicht recht zu erklären und zu erforschen verstehen, bemühen wir uns geistreich um die Einsicht in die Zukunft.“ Das ist es wohl nicht, warum wir Landentwickler, Dorferneuerer oder neuerdings auch Experten der Ländlichen Entwicklung so viel und so gerne von der Zukunft, vom Zukunftsraum oder gar Zukunftstraum ländlicher Raum reden.

Natürlich wissen wir, wie es aussieht um die ländlichen Räume in Europa und auf der Welt, selbstverständlich wissen wir von ihren gegenwärtigen großen Gefährdungen und ihren gewandelten und unveränderten Realitäten. Es muss also etwas anderes sein, warum und was uns seit Jahrzehnten immer wieder über die und von der Zukunft der ländlichen Räume sprechen und schreiben lässt. Ist es ein sich und andere befeuernder Optimismus gemäß dem Motto „Wer nicht den Mut hat zu träumen, der hat nicht die Kraft zu handeln?“ oder ist es ein bewusstes Dagegenhalten, weil man sieht, dass global und kontinental Vieles in Richtung Urbanisierung, Metropolisierung und Bildung von europäischen Städtenetzen läuft, was aus politischer, ökonomischer und auch wissenschaftlicher Sicht vielfach als unaufhaltsam angesehen und zumindest innerlich längst akzeptiert wird.

Seit Jahrzehnten nun hören wir also die Botschaften vom ländlichen Raum als „Lebensraum der Zukunft“, vom „Zukunftsraum ländlicher Raum“, wie gerade eben wieder von Markus Holzer oder, so ein Buchtitel von Alois Glück und mir, vom „Das Land hat Zukunft“… All das hören wir fast wie seinerzeit das biblische Volk vom gelobten Land und fragen uns, wann wird das Realität nicht nur für einige eher wohlhabende oder kinderreiche Stadtflüchtlinge, sondern für möglichst viele? Wenn man die gewandelten Realitäten betrachtet, scheint es, dass wir weiter denn je davon entfernt sind. Immer öfter wird nämlich darüber gesprochen, ob und wie lange noch wir es uns z.B. in Deutschland leisten können, überall im Lande, also auch im Oderbruch oder in der Uckermarck für gleichwertige Lebensbedingungen sorgen zu wollen, immer deutlicher wird, dass mit dem Wegbrechen hoher Agrarquoten in Osteuropa leider auch Arbeitsplätze, Lebensstandard und die Jugend für den ländlichen Raum verloren gehen, von den Problemen in Afrika oder Asien, mit denen ich ständig im Rahmen des Habitat Professionals Forum oder auch im Rahmen meines internationalen Master Studiengangs Land Management and Land Tenure an der TU München konfrontiert bin, gar nicht zu reden.

Und natürlich stellt sich dabei auch mir sehr oft die Frage, ob das ein aussichtsloses Rudern gegen den Trend, gar ein Kampf gegen Windmühlen ist, natürlich erfassen einen immer wieder Zweifel, ob dieser Einsatz für die ländlichen Räume, für die Erhaltung und Wertschöpfung ihrer Ressourcen und Potenziale, für ihre Menschen und ihre natürlichen Schätze nicht aussichtslos ist – überdies wenn einem mehrfach widerfährt, dass die sog. „große Welt“ sich nun vor allem auf die Städte stürzt und gestürzt hat. Erinnern Sie sich noch an die Botschaft des Weltstädtekongresses Urban 21 in Berlin? An das was Bundeskanzler Schröder formuliert hat: Die Zukunft gehört den Städtern! Hätte es im Rahmen des diesjährigen Weltarchitekturkongresses in Istanbul nicht wenigstens den kleinen weitgehend unbeachteten Vortrag über „The proto sustainable Chinese village as Generator of the future Chinese city“ gegeben, wäre ich ziemlich verzweifelt heimgefahren, enttäuscht über das Nicht-Interesse eines wichtigen Berufsstandes an der zumindest zu diskutierenden Unverzichtbarkeit einer Balance zwischen Stadt und Land. Sixtus Lanner, der bereits in den 70er Jahren das Land-Thema popularisierte, hat immer wieder den ehemaligen französischen Premierminister Edgar Faure zitiert: „Wenn das Land nicht mehr atmet, ersticken die Städte.“ Und ich habe dieses Zitat längst auch chinesischen Politikern und Kollegen vorgehalten, die nun – endlich – sich um die gefährdeten ländlichen Regionen im Westen des „Reiches der Mitte“ kümmern wollen. Dieses „Reich der Mitte“ ist nämlich in großer Gefahr, aus der Balance zu geraten. Dieselben chinesischen Kollegen hören mir nun selbst leidgeplagt aufmerksamer als früher zu, wenn ich aus Hans Sedlmayrs unvergessenem Meisterwerk „Verlust der Mitte“ (Sie merken die Parallelität) die tausend- und millionenfach erwiesene Wahrzeit zitiere:

„Die Erde, von der er lebt, zwingt den Menschen einzusehen, dass gewisse Formen seines Denkens und Handelns zerstörerisch sind und zur ´Verwüstung´ im buchstäblichen Sinne führen. Das anorganische, mechanische Denken wird durch die Erde selbst widerlegt…“

Vielleicht müsste ich aber nicht nur chinesischen oder UN-Spitzenvertretern z.B. in Nairobi, sondern auch deutschen und europäischen Meinungsführern aus den Ballungszentren, aus Wirtschaft und Wissenschaft einen weiteren, ebenfalls überaus seherisch begabten österreichischen Wissenschaftler vorhalten, nämlich Prof. Johann Millendorfer: Er hat nicht nur die berühmten LILA-Prinzipien geprägt, sondern vor allem von der „Nachfrage nach Bäuerlichkeit“ gesprochen, wobei er Bäuerlichkeit als eine Grundhaltung „bewahrender Progressivität“ bezeichnet hat und in der einerseits bewahrende Werte wie Glaube, Familie, positive Einstellung zu allem Lebendigem, „Kinder und Rinder“, schonende Behandlung des Bodens, Beständigkeit, Bejahung des Heimatortes etc. ebenso Platz haben wie andererseits progressive Lerneffizienz aufgrund ständigen Umgangs mit land-typischen komplexen lebenden Organismen und Strukturen.

Millendorfer sprach vor rd. 20 Jahren von der Nachfrage nach Bäuerlichkeit (die in Österreich ungleich „gesellschaftsfähiger“ ist als anderswo) und wurde vielfach missverstanden angesichts doch so offensichtlich unverminderten Bauernsterbens oder rückläufiger Bedeutung von allem Agrarischen. Er hatte aber im Kern recht wie im Übrigen auch mit seinem frühen Verweis auf das Aufkommen des 6. Kondratieff-Zyklusses mit dem sowohl innovativen wie auch ökonomisch bedeutsamen Streben nach Sinn, nach seelischer und körperlicher Gesundheit. Vielleicht würde Millendorfer angesichts unserer heutigen Krisen im Gesundheitswesen und ihrer völlig unzureichenden Bewältigungsstrategien darauf hinweisen, was das einzig Richtige wäre: Nämlich in die Gesunderhaltung zu investieren.

20 Jahre nach Millendorfers Nachfrage nach Bäuerlichkeit sollten wir heute besser von der Notwendigkeit des Ländlichen sprechen und hierbei an all die reichlich gegebenen physischen und immateriellen Ressourcen und Potenziale denken, die die ländlichen Räume und ihre Menschen auch unter gewandelten Agrarverhältnissen und -strukturen nach wie vor prägen, beeinflussen und leiten. Wenn die Notwendigkeit des Ländlichen – in englisch wohl von countryside – und dessen Ressourcen begriffen sind, kommt die Nachfrage von selbst, wie sie z.B. auf dem Tourismus- , hier im speziellen auf dem Gesundheitstourismussektor längst eingesetzt hat.

Nicht nur die „ökologischen Fußabdrücke“ städtischer Zentren, aber diese ganz besonders ,zeigen, dass die Stadt das Land braucht, oft ver- und aufbraucht, zuweilen sogar aus- und leersaugt. Das Ergebnis in vielen Ländern unserer Erde ist desaströs: Die Städte selbst werden größer und größer, immer unregierbarer und chaotischer; Slums, Armut, Kriminalität, Krankheiten und himmelschreiende Ungerechtigkeiten prägen die großen Städte dieser Welt wie umgekehrt in den ländlichen Räumen leere und überalterte Dörfer zurückbleiben und in ihrer Trostlosigkeit und fehlenden Kraft für endogene Entwicklungen den Auftakt für einen weiteren „Circulus vitiosus“ bilden.

Faire Partnerschaft zwischen Stadt und Land

Was wir dringend brauchen, ist gegenseitige Achtung und Anerkennung im Geiste einer fairen Partnerschaft von Stadt und Land. Es darf hierbei kein oben und unten, kein hierarchisches Gefälle geben. Natürlich braucht das Land die Dynamik und Kraft der Städte, in „fachchinesischer“ Sprache den ökonomischen und kulturellen Bedeutungsüberschuss der Städte, vor allem deren Märkte, Infrastrukturen und Arbeitsplätze, aber das darf nicht zu einer Attitüde von einseitigen Abhängigkeiten und Überlegenheiten führen. Auch nicht zu der Geisteshaltung: Der einzig sinnvolle Zukunfts-, Innovations- und deshalb auch Investitionsraum sind die Städte!

Vieles würde das schlechte Verhältnis zwischen den städtischen und ländlichen Kommunalen Spitzenverbänden verbessern, wenn auch endlich anerkannt würde, wie notwendig der ländliche Raum, wie notwendig ländliches Denken, kurzum das Ländliche gerade auch für die Städte(r) und für die Gesamtgesellschaft sind. Ländliche Räume, ländliches Denken oder das Ländliche basieren im Sinne von Johann Millendorfer (dessen Nachfolger im Auftrag des Bayer. Landwirtschaftsministeriums die Werte und Ressourcen der ländlichen Räume ökonomisch erfasst und kapitalisiert haben) auf spezifischen, vielfach unser Überleben sichernden und viele städtische Probleme lösenden Ressourcen, die das Wort vom „Ressourcenreich ländlicher Raum“ bzw. vom ressourcenreichen Land mehr als rechtfertigen. Diese Ressourcen, Schätze, Werte, Potenziale oder Charakteristika sind im Verlaufe der geistig sehr stürmischen Dorferneuerungsbewegung in den 80er und 90er Jahren vielfach beschrieben worden; selbst die eher nüchtern formulierenden Europäische Kommission und der Europarat haben nach ihrem Eintritt in die Ländliche Raum- sowie Dorferneuerungsbewegung Anfang der 90er Jahre immer wieder diese Ressourcen, diese unverwechselbaren ländlichen Charakteristika beschrieben. Und sie sind „geerdet“, operationabel ,praktikabel gemacht worden.

Es war ein kolossaler Fortschritt, der Franz Fischler zu verdanken ist, dass sich die europäische Sicht der ländlichen Entwicklung – soweit es finanzpolitisch überhaupt möglich war – vom anfangs zu agrarischen weiterbewegt hat zur allseits und allzeit existierenden kommunalen Ebene und Sicht. Das ist wichtig und richtig, denn hier auf lokaler Ebene spielen sich anschaulich und konkret Leben, Wohnen, Arbeiten, Bilden und Erholen ab, hier werden die Ressourcen benutzt, gepflegt, verbraucht und geschaffen! Auf diese Gesamtheit von für ihren Lebensraum gesamtverantwortlichen Kommunen und Bürgern müssen wir uns stützen, wenn es um Maßnahmen zur Behebung von Schwächen und um die Begegnung von Gefährdungen geht.

Im Dorf bin ich universal

Am schönsten und komplettesten hat wohl Leopold Kohr das „Ressourcenreich ländlicher Raum“ beschrieben. Ich möchte ihn zitieren, um der Gefahr einer oberlehrerhaften (im Übrigen x-fach wiedergegebenen )und dann trotzdem lückenhaften Aufzählung einzelner Ressourcen zu entkommen. Der Salzburger Philosoph der kleinen Einheit und große Freund der Dorferneuerung hat gesagt:

„Im Dorf höre ich auf Provinzler zu sein. Im Dorf bin ich Universalist.“

Universalist –so verstehe ich ihn- in einem komplexen Kosmos, in einer ganzheitlichen Lebenswelt von Menschen, Tieren, Pflanzen mit allen damit verbundenen konkret spür- und formbaren Lebensformen, Lebensqualitäten und natürlichen Kreisläufen.

Dieser „Kosmos des Ländlichen“ bietet aber nicht nur den im ländlichen Raum lebenden Menschen ein hohes Maß an Ressourcen und Be-Reich-erung, sondern auch – und das war ja gerade die Botschaft Millendorfers und das muss neuerlich die Botschaft dieser Europäischen Arge und dieses Kongresses sein – den Städten. All dies ist gefährdet, weil es weniger denn je einen autonomen ländlichen Raum gibt, weil vor allem die Balance nicht mehr stimmt. Dann auch helfen die schönsten Lobpreisungen und Schwärmereien über das Leben auf dem Lande, über Eigenhilfe, Naturnähe, Überschaubarkeit, Nachbarschaft ,Kreislaufdenken etc. nicht weiter. Gefragt sind die grundlegenden ökonomischen Strukturen und Rahmenbedingungen! Immerhin hat die bayerische Regierungspartei bei ihrem jüngsten Kongress zum ländlichen Räum trotz bedrohlicher demographischer Daten und alarmierender Abwanderungstrends in einigen nord- und ostbayerischen Regionen erklärt, dass sie an der Entwicklung aller ländlichen Räume festhalten wolle. Abwanderung –so der einflussreiche Klubobmann der CSU Joachim Herrmann – dürfe nicht als „unabänderliches Schicksal“ hingenommen werden. Herrmann verweist dabei auf die 70er Jahre, als man schon einmal von (damals noch) Bonner Seite angesichts erdrückender negativer Trends ganze Landstriche wie z.B. den Bayerischen Wald „passiv sanieren“ wollte und als die Bayerische Staatsregierung mächtig und letztlich erfolgreich dagegen hielt.

Der Geist (und die Mentalität) verändert die Welt

Hier galt, was wohl überall gilt: „Der Geist, die Einstellung verändert die Welt.“

Wenn wir, angesichts natürlich unübersehbarer demographischer, finanzieller, struktureller und sonstiger Probleme, die wir mit dem flotten Slogan „ärmer, älter, weniger und bunter“ zu umschreiben versuchen, anfangen, zu resignieren und uns auf die sog. nicht beeinflussbaren Sachzwänge wie auf die heutzutage allzugern benutzte Globalisierung zurückzuziehen, dann haben wir schon verloren. Es ist eben ein großer Unterschied , sich infolge demographischer Entwicklung bewusst und pro-aktiv auf vernünftige Maßnahmen z.B. des Stadt- oder Dorfumbaus oder auf die Anpassung bzw. Neukonzeptionierung von Wohn- und Infrastrukturen zu konzentrieren oder sich resignativ und seufzend mit der Ausblutung und Ausdünnung ganzer Regionen zufrieden ,d.h. geschlagen zu geben und dies dann wie folgt zu umschreiben: „Die… Mittel können dann teilweise dazu verwendet werden, in Regionen ohne erkennbare Entwicklungschancen die Mindestversorgung aufrecht zu erhalten…“

Darüber und auch über die konkreten fachlichen Herausforderungen wird bei diesem Kongress intensiv zu reden sein. Dieses angesprochene notwendige sowohl realistische wie auch optimistisch-aktive Eingreifen gehört für mich zum Bestandteil jedes Guten Regierens. Zum „Guten Regieren“ gehört für mich auch das Herbeiführen eines gedeihlichen Miteinanders von Stadt und Land im Sinne des weltberühmten Freskos von Ambrogio Lorenzetti im Rathaus von Siena anstelle einer Tolerierung von Darwinismus und Verdrängungswettbewerb. Es wäre schön, wenn diesbezüglich seitens der EU sehr genau oder noch strikter auf diesbezügliche programmatische Schritte und Weiterentwicklungen in den Länder- und Regionalprogrammen geachtet würde.

Zu „Good Governance“ gehören schließlich – und dies besonders im Hinblick auf die gebotene Stärkung der ländlichen Räume und zur bewussten Wahrnehmung und Nutzung ihrer reichlichen Ressourcen – einerseits die noch viel stärkere Mobilisierung ihrer bürgerschaftlichen Potenziale – denn mit Staat und Wirtschaft alleine bewältigen wir die Zukunft immer weniger – und andererseits das bewusste Vorhalten und zur Verfügung stellen von Landmanagementkompetenzen und -strukturen im Sinne der „Quadrophonie von aktivierendem Beraten, Planen, Ordnen und Bauen“.

Wir alle wissen und sind auch stolz darauf, dass gerade die Land –typischen Maßnahmen der Dorferneuerung und Landentwicklung besonders leuchtende Beispiele von Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Bürgergesellschaft sind und sogar Maßstab waren für Agenda 21 Prozesse und Stadterneuerung.

So sehr ich einerseits ein weiterhin notwendiges Erstarken einer Aktiven Bürgergesellschaft propagiere, so sehr bin ich zugleich ein Verfechter kompetenter staatlicher Institutionen mit dem Auftrag zur Wahrnehmung eines nachhaltigen Landmanagements, das natürlich weit mehr ist als nur innerhalb vorgegebener mehr oder weniger agrargeprägter Förderschienen und Programme zu handeln. Landmanagement ist letztlich die bewusste Sorge um Lebensqualität und Lebensstrukturen im ländlichen Raum basierend auf allen Tätigkeiten im Sinne der vorerwähnten Quadrophonie auf und rund um unsere begrenzte Ressource Grund und Boden. Dazu brauchen wir Institutionen, die im Auftrag von uns allen und als Partner der Bürger und Wirtschaft handeln. Prof. Michael Steiner vom Joanneum-Research-Center in Graz hat dazu unmissverständlich gesagt:

„Staatliches Eingriffen legitimiert sich an der Notwendigkeit, einen Wandel zu unterstützen, der aus sich heraus nicht oder nicht schnell genug stattfinden würde.“

Diese Notwendigkeit sehe ich ohne Zweifel trotz oder neben Potenzialen zur Eigenentwicklung, trotz Bürgergesellschaft und der angestrebten „neuen Verantwortungsgemeinschaft von Staat und Bürgern“ im ländlichen Raum klar gegeben. Der Staat (und dazu zähle ich auch die EU) ist weiterhin gefordert; er muss von sich aus den Wandel pro-aktiv unterstützen.

Steiner fordert aber noch etwas sehr Wichtiges, was bei den hinter uns liegenden oder gegenwärtigen Verwaltungsreformen m.E. leider viel zu wenig bedacht worden ist:

„Eine Stufenordnung der Politik bedeutet eine Zuordnung von Aufgaben an diejenigen Institutionen, die die Macht haben, diese auch durchzusetzen sowie eine entsprechende Assignation von Zielen und Instrumenten.“

Theres Friewald-Hofbauer (Kongressorganisatorin und -moderatorin), Wien; LH Erwin Pröll (Vorsitzender der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), St. Pölten; Marija Markes, Slowenien; Landesrätin Doraja Eberle, Salzburg; Holger Magel, München